MODELOS DE LA COMUNICACIÓN

MODELOS DE LA COMUNICACIÓN

En virtud de ser un proceso universal, la comunicación ah sido estudiada por todas las ciencias sociales. De ahí que se encuentre diversos modelos de comunicación, cada uno imbuido de los conceptos y características de las diferentes ciencias que los crearon. Creemos que constituye un ejército útil pasar una rápida revista por alguno de los modelos más conocidos. No solamente este trabajo equivale a una ojeada histórica hacia el enriquecimiento del concepto de comunicación, sino que nos presentara los múltiples aspectos del proceso de comunicación.

Examinaremos los siguientes tipos de modelos:

-

Modelos físicos

-

Modelos psicológicos

-

Modelos sociológicos

-

Modelos antropológicos

-

Modelos socio-psicológicos

-

Modelos semiológicos

-

Modelo Habermasiano

-

Modelo Gadameriano

-

MODELOS FISICOS

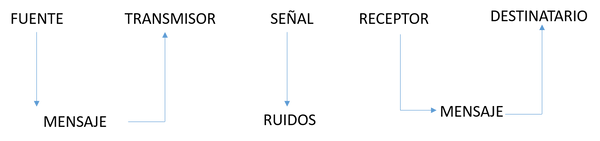

El paradigma de este tipo lo constituye el esquema famoso de Shannon y weaver.

Este esquema nos dice que una fuente emisora selecciona ciertos signos de un repertorio alfabeto, organizando con ellos un mensaje (organización secuencial), que es transmitido mediante la emisión de señales o estímulos físicos; mediante un canal electrónico o mecánico. Las señales son recibido por un mecanismo receptor, que también las decodifica y las descifra, es decir, reconstruye los signos a los cuales corresponde las señales.

De esta manera, el mensaje es recibido por el destinatario. Interferencias físicas pueden ocurrir durante la transmisión. Llamadas genéricamente, “ruido”, que hace que el mensaje no siempre se transmita fielmente. Además, conspira contra la transmisión fiel la sobrecarga de los canales. En cambio, refuerzan la fidelidad de la transmisión, la redundancia y la repetición.

Shannon y weaver no estaban interesados en los aspectos psicológicos de la comunicación. Así, cuestiones del orden: ¡qué papel tiene las actitudes del receptor en la comunicación! No son directamente derivables de su modelo. Tampoco estaña interesados en los aspectos dinámicos de la comunicación humana, considerada separadamente de otros posibles sistemas de comunicación”.

De aquí que éste modelo haya recibido el nombre de "modelo de telecomunicación", campo en el cual ha tenido una fecundidad admirable.

El modelo de Shannon y Weaver fue exclusiva y explícitamente desarrollado por sus autores para la telecomunicación; es decir, para estudiar los equipos técnicos (micrófonos, auriculares, altoparlantes, cables, etc.) y no para estudiar sus agentes o destinatarios humanos. No fue culpa de los autores del modelo que las ciencias sociales, por no poseer modelos propios, hayan hecho una extrapolación de sus conceptos físicos a la comunicación humana y social, con la grave consecuencia de que toda la conceptualización inicial de la comunicación fue impregnada por la orientación mecanicista del modelo.

Ya que estamos hablando de las limitaciones de los modelos mecanicistas, vamos a detenernos en una de ellas, bastante interesante, que consiste en que dichos modelos son más aptos para representar la comunicación de información del tipo llamado digital pero mucho menos aptos para representar los procesos más sutiles de la comunicación analógica.

La comunicación digital consiste en transmitir información mediante la combinación de signos-arbitrarios, convencionales, que no guardan semejanza alguna con las ideas u objetos que representan (REFERENTES). El código Morse, por citar un ejemplo, procesa cualquier mensaje mediante combinaciones de puntos y rayas (CODIGO BINARIO). Los computadores electrónicos también trabajan. Con códigos digitales, binarios, pues substituyen los mensajes por perforaciones en determinados lugares de unas tarjetas o por impresiones magnéticas en cintas. Los números que son asignados a nuestros teléfonos constituyen otro ejemplo de código digital. Los semáforos del tránsito también caen en esta categoría.

Según Colín Cherry [la humanidad viene utilizando códigos digitales binarios desde hace ya mucho tiempo. Unos 1500 años atrás los celtas usaban un sistema de rayas. El propio código Morse fue introducido en 1832, bastante antes de la formulación del modelo de Shannon y Weaver. Los africanos con sus ton-toms y los pieles rojas con sus hogueras de leña verde ("señales de humo") ilustran el descubrimiento humano de “que se puede transmitir información por medio de un código de dos estados".

La comunicación analógica difiere de la digital en que existe alguna semejanza entre la cosa que se quiere transmitir y el signo usado para hacerlo. Aunque no podamos entender lo que nos dice un extranjero en su idioma, fácilmente comprendemos lo que nos quiere decir cuando nos mira con rabia y nos muestra un puño cerrado. Según Watzlawick "La comunicación analógica tiene sus raíces en períodos mucho más arcaicos de la evolución y posee, por consiguiente, una validez mucho más general que el modo de comunicación digital, que es más bien abstracto".

Virtualmente, es comunicación analógica toda muestra comunicación no verbal, incluyendo en este término tanto los movimientos del cuerpo (expresión corporal) --gestos, posturas, expresión facial, inflexión de la voz, secuencia, ritmo y cadencia de las propias palabras- como también todas las indicaciones informativas que surgen del contexto en que se efectúa la interacción humana. Ejemplos: la ropa y el perfume que usamos, el lugar de la mesa donde nos sentamos, la hora en que llegamos a un encuentro, etc. Comunican cosas de manera analógica.

Ahora bien, según Watzlawick en toda comunicación existen dos elementos básicos: un elemento de contenido, que se refiere a lo que queremos decir sobre algún objeto, y un elemento de relacionamiento, que se refiere a la relación existente entre los interlocutores.

Lo importante es que el contenido en general es transmitido mediante un código digital, tal como el lenguaje, en cuanto la índole del relacionamiento es indicado mediante un código analógico o no verbal. Según Watzlawick, "lo que le falta a la comunicación digital es un vocabulario adecuado para las contingencias del relacionamiento".

Por su parte, los códigos analógicos padecen de una terrible imprecisión. Por ejemplo, ¿cómo sabemos si unas lágrimas son de dolor o de alegría? ¿Aquella sonrisa, significa simpatía o ironía? ¿Este silencio, debo interpretarlo como tacto o indiferencia de mi interlocutor?

En cambio, debido a su flexibilidad y versatilidad (como la del alfabeto, por ejemplo), los códigos digitales son capaces de describir muy exactamente cualquier fenómeno.

En resumen, según Watzlawick, aunque los códigos digitales son muy limitados en vocabulario para las contingencias del relacionamiento, los códigos analógicos son tan ambiguos e imprecisos que es necesario traducirlos a un código digital para hablar del relacionamiento con cierta precisión: alguien tiene que explicar en palabras (digital) qué significan realmente esas lágrimas, esa sonrisa y ese silencio.

La adopción acrítica de los modelos mecanicistas por las ciencias sociales tal vez podría explicarse desde el punto de vista de una supuesta "coincidencia ideológica". En efecto, los modelos mecanicistas tienden á presentar la comunicación como un fenómeno neutro, sin intencionalidad manifiesta fuera de la de transmitir fielmente un mensaje y sin una relación evidente con la estructura social en la cual el proceso se desarrolla. Además, los modelos mecanicistas privilegian la fuente de los mensajes, dejando la impresión de que ella es la creadora del mensaje. En cambio, los modelos colocan al receptor en una posición pasiva, como de clientela de la fuente, como de objeto de la influencia persuasiva o informativa de la fuente. Esta situación de superioridad de la fuente sobre el receptor que se desprende subliminalmente del modelo, fue aceptada por muchos años sin despertar reacciones negativas, quizás por el simple hecho de que ella refleja una situación real de nuestra sociedad, en cuyas instituciones siempre existe un dominio de ciertos papeles o estratos sobre otros.

De modo que los modelos físico-mecanicistas, así como su adopción por las ciencias sociales en general, sólo comenzaron a ser puestos en cuestión cuando los movimientos de liberación empezaron a reclamar una mayor igualdad entre fuentes y receptores. Fue así, por ejemplo, que Paulo Freire afirmó que no debería haber “educadores" y educandos" sino que todos somos “aprendices".

-

MODELOS PSICOLOGICOS

Estos modelos tratan de relacionar la parte física de la comunicación con los procesos mentales de las personas que se comunican. Entre los más conocidos están los de Osgood, Hovland y Berlo. Menos conocido es el enfoque de Donald Stewart. El modelo de Osgood contiene un campo externo –el mensaje—que es considerado un estímulo: y un campo interno, dentro del cual se procesa la respuesta. El campo interno está dividido en tres niveles, correspondientes a las diversas maneras en que la respuesta puede ser procesada por la mente del individuo. La primera manera, que equivaldría al acto reflejo o impulsivo, es aquella en que el mensaje detona una respuesta sin que aparentemente intervengan los niveles de disposición y representación. Una segunda manera produce respuestas internas que a su vez actúan como estímulos secundarios, provocando nuevas respuestas internas; y así, siguiendo, hasta terminar en una respuesta externa. Según este camino, la decodificación, la interpretación y la re codificación del mensaje puede realizarse a través de diversos circuitos mentales del receptor.

El modelo de Berlo que fue difundido profusamente en la América Latina gracias a la publicación de su libro “El Proceso de la Comunicación" por la Agencia de Desarrollo Internacional, utiliza los elementos básicos de Shannon y Weaver (fuente, mensaje, medios y receptor) pero destaca algunas de las características psicosociales intervinientes.

Como fue alumno de Osgood y recibió su influencia “psicologizante”, Berlo produjo también otro modelo que trata de establecer una relación entre los procesos de comunicación, aprendizaje y comportamiento.

Este segundo modelo contiene diversas variables psicológicas de que carece el modelo más difundido tales como atención, significado comprensión, aceptación, compromiso por la acción y otros, además de destacar el papel de la realimentación.

Nótese en los modelos psicológicos un esfuerzo por apartarse de los modelos mecanicistas, humanizándolos. Pero el esfuerzo, aunque evidente, no consigue superar el concepto de “mecanismo” y así vemos en los modelos de Osgood y de Berlo una interpretación de la comunicación como un juego de circuitos eléctricos de funcionamiento más o menos automático, por los cuales circulan estímulos. Aunque esta limitación puede deberse al uso de esquemas gráficos, el hecho es que no aparece en los modelos la complejidad del proceso de la comunicación tal como el mismo se realiza entre las personas que viven en un contexto real.

El modelo de Hovland fue preparado con la intención casi exclusiva de organizar los elementos y variables del cambio de actitud producido por la comunicación social. El modelo sirvió de base para las investigaciones conducidas por Hovland y sus colaboradores en la Universidad de Yale. Envin Bettinghaus comenta así el modelo de Hovland: “Nótese que el modelo de Hovland no intenta especificar las relaciones precisas que existen entre los diversos factores, ni procura mostrar el carácter dinámico de la comunicación. Esencialmente, el modelo nos dice que la comunicación puede ser estudiada mediante varios enfoques y que existen relaciones entre los mismos".

Entre los enfoques de la comunicación que destacan sus aspectos psicológicos, se incluye el de Donald Stewart, quien distingue claramente dichos aspectos de los aspectos puramente físicos de la comunicación.

Señala Stewart que tanto las señales naturales como los símbolos comparten la misma propiedad física. Pero para que estas señales y símbolos contribuyan a la comunicación, ellos deben transformarse en ideas. Sólo así ello. Tendrán sentido para la persona.

"Si es que las ideas realmente existen, son las mentes individuales las que las poseen. La implicación, es, por tanto, que "sentido" es una función de las ideas". Stewart define la comunicación como "un proceso físico-mental cuya función es el enunciado de significados con sentido", el objetivo primordial de la comunicación es que el receptor enuncie el sentido pretendido. Sentido es la expresión usada para describir el estado de espíritu en que ciertas ideas se asocian o yuxtaponen armoniosamente con otras. Solamente las ideas son objetos del sentido. Los fenómenos físicos como palabras, mesas y silla, no pueden tener sentido en sí. El sentido es propiedad eminentemente humana, de la mente. El énfasis dado por Stewart a la idea de sentido como producto de dos o más ideas que existen en una armoniosa yuxtaposición o relación, le lleva a destacar la importancia de la lógica que Stewart supone ser una cualidad innata de la mente humana. En consecuencia, para entender el proceso de la comunicación no basta con entender la manipulación de signos y medios, sino también debemos comprender el funcionamiento lógico de la inteligencia. En este sentido, Stewart se aproxima significativamente a la epistemología genética de Jean Piaget.

Los modelos psicológicos un esfuerzo por apartarse de los modelos mecanicistas, humanizándolos. Pero el esfuerzo, aunque evidente, no consigue superar el concepto de “mecanismo” y así vemos en los modelos de Osgood y de Berlo una interpretación de la comunicación como un juego de circuitos eléctricos de funcionamiento más o menos automático, por los cuales circulan estímulos. Aunque esta limitación puede deberse al uso de esquemas gráficos, el hecho es que no aparece en los modelos la complejidad del proceso de la comunicación tal como el mismo se realiza entre las personas que viven en un contexto real.

El modelo de Hovland fue preparado con la intención casi exclusiva de organizar los elementos y variables del cambio de actitud producido por la comunicación social. El modelo sirvió de base para las investigaciones conducidas por Hovland y sus colaboradores en la Universidad de Yale. Envin Bettinghaus comenta así el modelo de Hovland: “El modelo de Hovland no intenta especificar las relaciones precisas que existen entre los diversos factores, ni procura mostrar el carácter dinámico de la comunicación. Esencialmente, el modelo nos dice que la comunicación puede ser estudiada mediante varios enfoques y que existen relaciones entre los mismos". Entre los enfoques de la comunicación que destacan sus aspectos psicológicos, se incluye el de Donald Stewart 31, quien distingue claramente dichos aspectos de los aspectos puramente físicos de la comunicación.

Señala Stewart que tanto las señales naturales como los símbolos comparten la misma propiedad física. Pero para que estas señales y símbolos contribuyan a la comunicación, ellos deben transformarse en ideas. Sólo así ello. Tendrán sentido para la persona.

"Si es que las ideas realmente existen, son las mentes individuales las que las poseen. La implicación, es, por tanto, que "sentido" es una función de las ideas". Stewart define la comunicación como "un proceso físico-mental cuya función es el enunciado de significados con sentido ANÁLISIS DE LOS APORTES PSICOLÓGICOS AL ESTUDIO DEL PROCESO COMUNICACIONAL.

Gran parte de las investigaciones en psicología de la comunicación, han adoptado el modelo fisicalista (informática).

Inicialmente los problemas no surgen en la existencia, uno de los elementos componentes del ser comunicativo, sino en torno a aspectos como:

La caracterización particular de cada uno de los elementos y la relación entre ellos. La concepción del emisor como fuente o codificador de la realidad en el caso humano necesariamente introduce variables intrapsíquicas y comporta mentales relevantes

Jacobson (1963) tiene en cuenta, al estudiar el acto comunicativo, además del mundo (contexto), el locutor (emisor) y el destinatario, el código lingüístico empleado, el mensaje compuesto y la conexión psicofisiologica, es decir el contacto establecido entre los interlocutores (Ducrot – Todorov 1974. Guiaraud, 1972).

El mismo autor retoma las tres funciones expuestas por Bubler, es decir la referencial la cual define las relaciones entre el mensaje y el objeto al que hace referencia: La función emotiva que define las relaciones entre el mensaje y el emisor y la connotativa. Las del mensaje y el receptor pues toda comunicación tiene por objeto obtener una reacción de este último.

A manera de conclusión:

La psicología tiene en el problema del proceso comunicacional uno de los ámbitos de reflexión teórico – práctica más importantes, no solo por sus posibilidades investigativas numerosas, sino porque el enfrentamiento del problema inmediatamente produce connotaciones epistemológicas importantes.

A pesar incluso de las dificultades en la definición de objeto a través de los intentos que conocemos hoy en día en nuestra disciplina, preguntarnos sobre el lenguaje y el gesto, la palabra y el silencio, será intentar hacer realmente psicología.

El hombre no solo logró su transformación como tal a través del proceso de trabajo que le permitía incluir activamente sobre lo real, sino también cuando introdujo en su cotidianidad el manejo de lo simbólico y la posibilidad de dialogo intersubjetivo. De ahí la pertinencia de las preguntas que aquí nos han ocupado.

-

MODELOS SOCIOLÓGICOS

Uno de los más conocidos tal vez sea el de los esposos Riley que presenta la comunicación como un fenómeno social que ocurre ciertamente entre personas, pero sin olvidar que éstas son miembros de grupos primarios, los cuales a su vez parten de estructuras sociales mayores. Las propias estructuras sociales, para los Riley, constituyen segmentos del sistema social global, es decir, de la sociedad en su conjunto.

-

MODELOS ANTROPOLÓGICOS

Levi Strauss extendió su descubrimiento a otras áreas de la vida social y llegó a distinguir, de acuerdo a Verón, tres niveles de comunicación social: comunicación de mensajes, "esto es, todos los productos simbólicos que operan sobre la base del lenguaje o de algún sistema codificado de signos"; comunicación de mujeres, "las formas de organización del parentesco y el intercambio matrimonial", y la comunicación de bienes, que equivale a la economía.

En síntesis, debemos a levi-strauss y a su "antropología estructural" una iluminación muy penetrante del papel de la comunicación como el instrumento fundamental de la organización de los componentes culturales, como auxiliar indispensable de la lógica inherente a la razón humana, sea de pueblos llamados "primitivos" o de sociedades llamadas "desarrolladas o modernas".

1. Interacción

2. Asociación

3. Subsistencia

4. Bisexualidad

5. Territorialidad

6. Temporalidad

7. Aprendizaje

8. Juego

9. Defensa

10. Explotación (uso de materiales).

-

MODELO SOCIO-PSICOLÓGICOS

En esta categoría incluimos aquellos modelos en que al mismo tiempo que se toman en consideración factores personales de los comunicantes se toman en cuenta las relaciones entre dos o más personas. así tenemos el modelo "funcional" de ruesch y bateson, psicólogo y antropólogo, respectivamente, que establece cuatro niveles de comunicación:

• Intrapersonal

• Interpersonal

• Cultural

• Grupal

Todos estos niveles, son contemplados desde el punto de vista del observador externo del proceso, ya que la intención de los autores es aplicar el modelo al campo de la psiquiatría pues, para ellos, "las anormalidades de la conducta son consideradas como disturbios de la comunicación". en resumen, en cuanto ruesch y bateson afirman que la comunicación es la matriz de la psiquiatría, mead sostiene algo todavía más radical: que sin la comunicación, el hombre no podría formar su personalidad, que es un producto social que se gesta mediante la interacción con los demás.

-

MODELOS SEMIOLÓGICOS

La semiología, como ciencia, parece tener un origen francés, con Saussure, en 1916, y un origen norteamericano, con Pierce que la denominó Semiotics (semiótica). En todo caso, ella vendría a constituir una teoría general de los signos; y, por consiguiente, la ciencia madre de la comunicación. Prospectivamente, la semiología tiene por objeto, entonces, cualquier sistema de signos, sea cual fuere su sustancia, sean cuales fueren sus límites: imágenes, gestos, sonidos melódicos, objetos y los complejos de estas substancias que se encuentran en los ritos, protocolos o espectáculos; si no constituyen 'lenguajes', son, por lo menos, sistemas de significación. al ser una ciencia tan amplia, la semiología comprende tres grandes ramas o disciplinas:

La sintáctica estudia la forma en que los signos se relacionan y estructuran dentro de un determinado sistema de signos. Equivale a lo que llamamos gramática cuando estudiamos idiomas. la semántica estudia los significados de los signos la pragmática se preocupa de la influencia de los signos sobre el comportamiento de las personas.

-

MODELO ARISTOTÉLICO

Definió la comunicación (sólo retórica en su concepto), como la búsqueda de todos los medios posibles de persuasión, esto es, convencer e inducir a la acción. Propuso lo que podría ser un modelo cuyos elementos se han agrupado en tres conceptos:

Persona que escucha

El modelo, sin desconocer que constituye una valiosa aportación, solo contempla parcialmente el fenómeno de la comunicación y, por lo mismo, resulta insuficiente para su estudio; aunque es cierto que prácticamente todos los modelos parten del original aristotélico, solo que presentan mayores desarrollos del proceso.

Lasswell propone una manera sencilla de resumir el proceso de la comunicación es preguntar quién, dice qué, a través de qué canal, a quién, con qué efectos

-

MODELO HABERMASIANO.

Habermas, Júrgen (1929- ) sociólogo y filósofo alemán. Plantea que la comunicación humana no debería estar sujeta a la dominación del estado y los ciudadanos racionales deberían poder actuar en la sociedad de forma libre en el ámbito político.

Es así como a nivel de conocimientos e intereses propone una teoría crítica de las ciencias que evite los sofismas (argumentación por la que se intenta demostrar o defender una falsedad, con la intención de convencer de ello. Los sofismas se basan en un empleo incorrecto de las reglas de la deducción lógica; por ejemplo, confundir lo relativo y lo absoluto, reunir varias cuestiones diferentes en un sola o ignorar las consecuencias), del positivismo que coloca a la base las ciencias las llamadas ciencias empírico analíticas.

Plantea que un saber empírico analítico hace posible pronosticar, a través de la observación controlada (experimentos), el éxito de los procesos que surgen a partir de dichas observaciones.

Propone que el interés práctico va inherente a la acción comunicativa: “a base de la misma se desarrolla la subjetividad, la intercomunicación y la interacción”, sería por esto que toda realización histórica es una realización de la comunicación, por tanto toda tarea emancipatoria (liberación de un dependencia social. Hoy, la emancipación presupone una visión moderna del hombre que se realiza en libre autodeterminación) se sustentaría en una transformación de las condiciones de comunicabilidad e incomunicabilidad existentes en una sociedad y momento histórico particular.

A partir de este planteamiento definiríamos al sujeto individual- social el cual surge con la interacción de tres factores:

-

El trabajo.

-

El lenguaje.

-

La interacción

A partir de estos tres factores es como se comprende que la existencia del género humano se asegura mediante la existencia del trabajo social, la convivencia medida por la tradición y la comunicación en la vida cotidiana. De esta forma cada individuo se concientiza de las normas del grupo e identifica que el proceso del trabajo y el proceso de usar signos estar interconectados genéticamente y funcionalmente para generar comunicación.

Habermas define la comunicación como un elemento básico de la definición del hombre y de la sociedad humana.

Con la irrupción de la teoría crítica se ofrecen una serie de elementos para la aproximación psicológica al proceso comunicacional.

Teoría crítica de las ciencias que evita los sofismas del positivismo el cual ha colocado a la base de las ciencias a las denominadas “ciencias empírico - analíticas” en donde se ve implicado un interés técnico.

Un saber empírico – analítico, es un saber que hace posible pronosticar en la observación controlada.

Las Ciencias Histórico – Hermenéuticas: Constituyen el sentido de validez, de las proposiciones, no precisamente en un sistema relacional de disponibilidad técnica. En estas ciencias, las experiencias no se han organizado en vista de resultados exitosos operacionales y lo que en las ciencias empíricas era el control sistémico de hipótesis es reemplazado por la interpretación de textos.

El interés práctico, la inherente a la acción comunicativa con base a la misma, se desarrollarán la subjetividad, la intercomunicación y la interacción.

En el ejercicio de las ciencias hermenéuticas no puede pensarse el proceso comunicacional de la intersubjetividad, la posibilidad de diálogo y consenso entre los hombres.

“Toda realización histórica es una realización de la comunicación”.

La construcción del sujeto individual y social se lleva a cabo en la interacción dinámica de 3 dimensiones; el trabajo, el lenguaje y la interacción.

Schaff corrobora lo dicho por Habermas:

El proceso de trabajo y el proceso de usar signos, es decir; la comunicación humana, estággn interconectadas, genética y funcionalmente.

“Bien puede incluirse la comunicación como un elemento de la definición del hombre y la sociedad”.

El énfasis habermasiano sobre el problema comunicativo será analizado desde estos diferentes aspectos:

• La diferencia entre acción instrumental y acción comunicativa.

• La posibilidad de una teoría de la pragmática universal.

• La competencia comunicativa.

Con relación al punto a. Se puede informar que la acción instrumental es aquella que se rige por reglas técnicas obtenidas a partir de un saber empírico. La interacción o acción comunicativa la define Habermas como interacción mediada por símbolos.

Con relación al punto b. Noam Chomsky Se refiere a la distinción básica entre competencia y actuación lingüística. Afirma, que todo hablante de un leguaje ha llegado a internalizar una gramática que expresa su conocimiento del lenguaje (el hablante tiene un conocimiento inconsciente de las reglas de la gramática). A esto es lo que Chomsky llama competencia.

La actuación será la utilización de esa competencia o conocimiento en actos verbales concretos.

A partir de esto podemos distinguir los siguientes argumentos:

a. Habermas critica la independencia Chomskyana entre competencia y socialización, parece ser que dentro del concepto Chomskyano de competencia nos referimos a estructuras formalizadas internas sin referencias a los procesos con que se relaciona por lo que Habermas sugiere, que no podemos creer que haya una internalización o un conocimiento inconsciente desligado del contexto.

b. La probabilidad de entrar en comunicación con otros o el también llamado contexto intersubjetivo de la comunicación es el que Habermas llama pragmática del lenguaje.

c. La competencia comunicativa busca reconstruir el sistema de reglas por las que producimos o generamos las situaciones de un posible hablar es decir, el conjunto de expresiones o reglas por las que producimos una situación de diálogo. Si dentro de la psicología de la comunicación contemporánea se está dando tanta importancia a la pragmática mirada desde su dimensión individual, Habermas incluirá la posibilidad de existencia de una pragmática universal.

Sebastián Serrano, lingüista catalán manifiesta en su libro, signos, lengua y cultura (l980); que en sus actuaciones los miembros de una comunidad realizan un programa, manifiestan una competencia. Incluso la comunicación no verbal depende de una competencia comportamental común, hay una dinámica interrelación entre competencia comunicativa y socialización.

La Competencia Lingüística: es el sistema de reglas que rige la interacción lingüística en una sociedad, sistema de reglas mediante las cuales podemos interpretar de manera completa el universo de elementos que funcionan conjuntamente en un acto comunicacional.

-

MODELO GADAMERIANO O LA SALIDA HERMENÉUTICA

Ligada a la preocupación hermenéutica esta el problema de la interpretación. Llamamos hermenéutica a una teoría generalizada de interpretación y podemos definir la interpretación como un proceso crítico explicativo de comprensión (Gadamer).

Si el concepto tradicional de hermenéutica se entiende como arte de la interpretación textual, en la tradición moderna desde Gadamer, se trata de una teoría y praxis de la interpretación crítica. Quien figura como emisor o hablante, comprende e interpreta en la medida en que, situándose de una manera específica ante la realidad, la codifica de una manera particular (sistematicidad que opera, desde la estructuración psicológica del sujeto). El oyente o receptor tendrá como tarea primordial descodificar, es decir interpretar a partir del manejo de códigos precisos que permiten la figuración de la significación.

Gadamer saca a la comunicación y concretamente a los procesos de codificación y descodificación de su perspectiva de simple transmisión.

Steiner, afirma que cualquier modelo de comunicación es al mismo tiempo un modelo de transferencia vertical u horizontal de significado.

Cada persona dispone de dos fuentes lingüísticas: la vulgata corriente que corresponde a su nivel de cultura personal, y un diccionario privado, que relaciona de manera inextricable con su subconsciente y sus recuerdos (Personalidad psicológica y semántica).

La hermenéutica al preocuparse por la interpretación, necesariamente desemboca en una teoría del sentido, en cuanto a la teoría antropológica del sentido entra en contacto con la teoría lingüística de la comunicación y la teoría semiológica de la significación.

Por esto, Gadamer da gran importancia al lenguaje; Dentro de su enfoque, la comunicación no es un problema derivado sino absolutamente esencial, puesto que la comprensión del mundo y la interpretación de sus fenómenos pasan por el reconocimiento de la comunicación humana como hámbito de la constitución del sentido

-

MODELO BERLO

David K. Berlo, formuló un modelo utilizable para descubrir la conducta individual de las personas que intervienen en un proceso de esta naturaleza aplicado a distinto nivel de análisis, para describir desde el punto de vista de la red de comunicación, la operación del organismo de que se trate, a partir de los siguientes componentes:

a. FUENTE: Constituye el origen, el punto de partida sensible a factores como las habilidades, el conocimiento, las actitudes y la posición socio-cultural.

b. ENCODIFICADOR: Traduce a una clave el mensaje destinado a obtener la repuesta esperada. Supone habilidades de hablar y escribir.

c. MENSAJE: Es el producto físico verdadero del emisor y su estructura debe estar compuesta por un código, un contenido y un tratamiento del mensaje

d. CANAL: es el vehículo de transporte el cual habrá de dirigirse a uno de los sentidos o varios para su percepción.

e. RECEPTOR – DECODIFICADOR: es a quien se dirige el mensaje, la decodificaciones se refiere a las habilidades de leer y escuchar y comprender el mensaje que se quiso enviar. La decodificación de alguna manera resulta determinadas por las actividades del receptor guarde para si mismo, hacia la fuente y hacia el contenido por su nivel de crecimiento del código.

-

MODELO DE COMUNICACION COLECTIVA DE LASSWELL

En su diagrama Lasswell hace un perfil de las relaciones y mediaciones que se dan en la Comunicación colectiva: no sólo los sujetos que se comunican son considerados, también, sus interiores, así como lo que comunican, las razones, motivos o Comunicaciones, que determinan el medio de Comunicación, junto con las condiciones de recepción.